A história da bossa nova (ou por que grandes cidades existem)

O crescimento urbano do Rio de Janeiro proporcionou encontros, produtividade e novas ideias.

Em seu desenvolvimento urbano, Manaus virou as costas para suas águas. Isso se tornou um problema para o seu presente e o seu futuro.

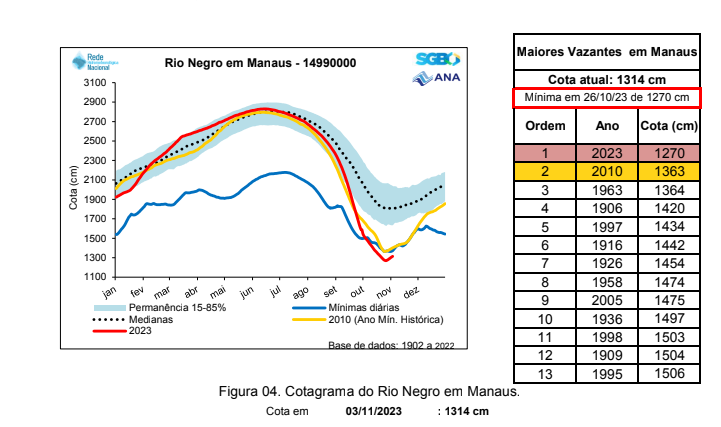

26 de junho de 2025Recentemente, li uma notícia do jornal “A Crítica” alertando sobre a cheia do Rio Negro em Manaus, que está próxima da cota de inundação severa.

A volatilidade dos rios amazônicos já é amplamente conhecida. Uma série de fatores geográficos e climáticos — como a Cordilheira dos Andes e o fenômeno El Niño — provoca, ano após ano, uma variação significativa no nível dos rios entre o período de estiagem e a época das cheias. Nos últimos anos, no entanto, devido às mudanças climáticas, essa variação se intensificou: tivemos estiagens severas como a de 2024 e cheias recordes como a de 2021. O impacto desses fenômenos sempre foi um drama recorrente em Manaus.

No início do século 20, Manaus passou por uma transformação radical em todos os aspectos — sociais, ambientais e, principalmente, urbanos. Impulsionada pelo dinheiro do ciclo da borracha, a cidade enriqueceu, importou a belle époque, construiu edifícios expressivos como o Teatro Amazonas, investiu em infraestrutura, abriu avenidas, instalou duas linhas de bonde e construiu o maior porto flutuante do mundo. Feitos notáveis para uma cidade encravada no “inferno verde”.

Leia mais: A “exótica” cidade flutuante de Manaus

E é aqui que quero chegar: ocupar as margens de um rio com variação anual de mais de 15 metros — e seus diversos afluentes — não é tarefa fácil, ainda mais considerando que tudo isso aconteceu no final do século 19 e início do século 20. A decisão mais comum, e tida como correta à época (talvez até hoje), foi o aterramento e a drenagem dos cursos d’água.

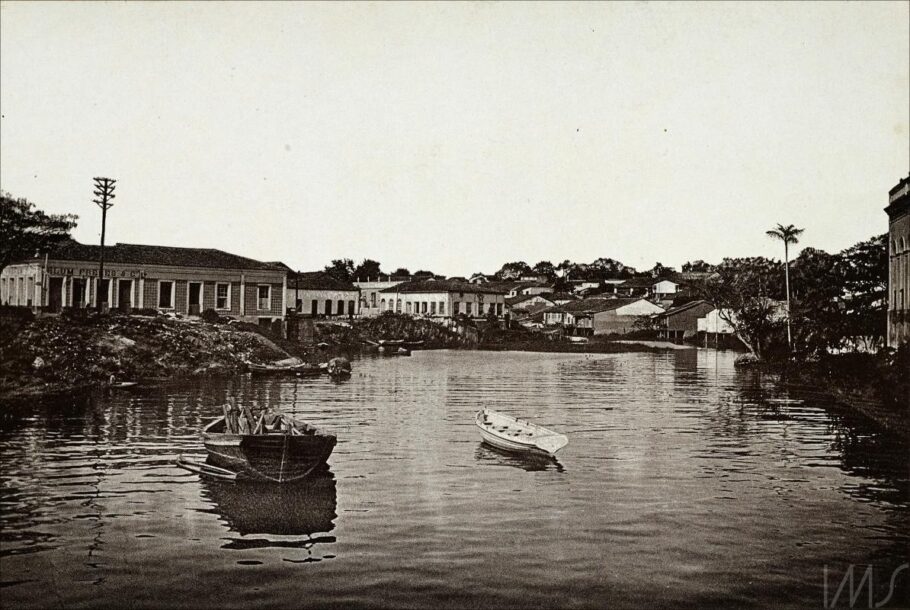

A área onde hoje se localiza o Porto Público de Manaus e suas imediações estavam, originalmente, dentro da cota de inundação do Rio Negro. Na Avenida Eduardo Ribeiro e na Avenida Getúlio Vargas corria o Igarapé do Espírito Santo. A atual Praça Dom Pedro II, onde está o Museu da Cidade de Manaus, era originalmente uma ilha fluvial que foi aterrada e integrada ao continente.

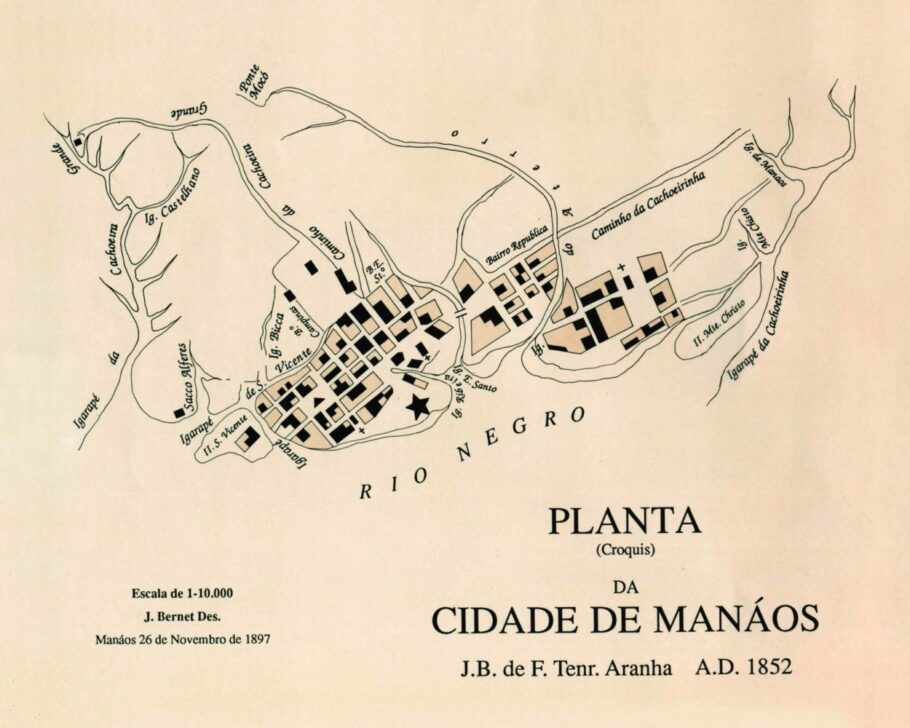

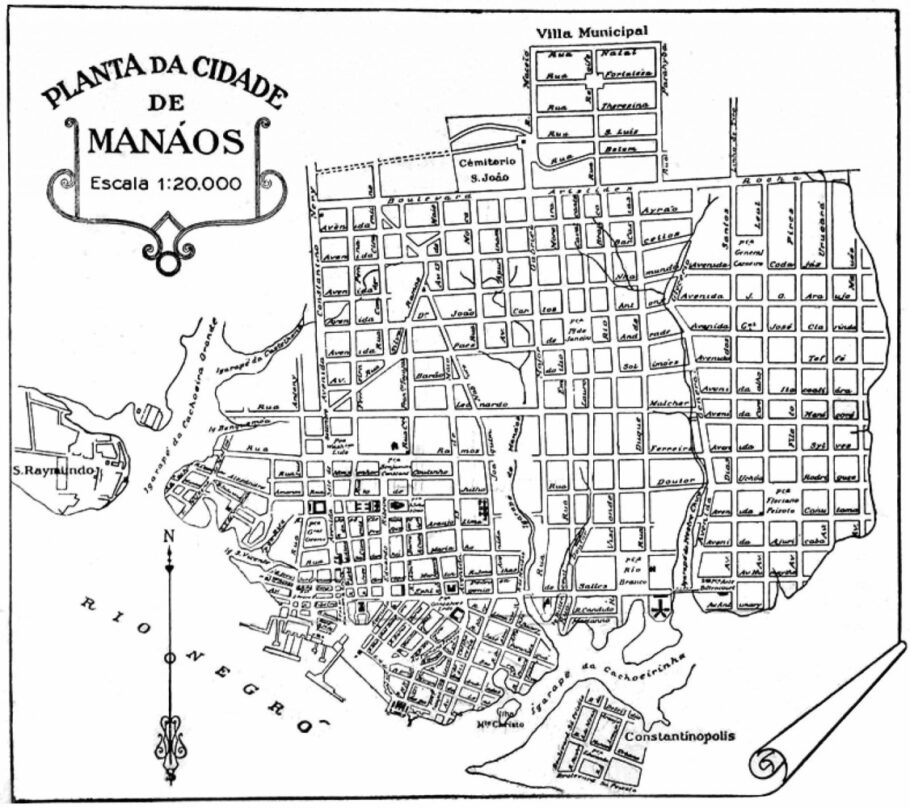

Nas duas imagens abaixo é possível observar essa transformação urbana. No primeiro mapa, de 1897, ainda vemos a Ilha de São Vicente e seu igarapé homônimo. A orla da cidade não avançava sobre o Rio Negro, e os igarapés Ribeiro e Espírito Santo ainda corriam abertamente. Já no segundo mapa, de 1938, o desenho urbano aparece mais consolidado. As plataformas do porto flutuante já se projetam sobre o rio, a Ilha de São Vicente foi completamente aterrada e não há mais vestígios dos cursos d’água entre os igarapés da Cachoeira Grande e da Cachoeirinha.

Com esse contexto histórico e urbano, o termo “inundação” perde parte de seu impacto. A água está apenas retornando a lugares de onde passava livremente. Por isso, imagens de alagamentos na Avenida Eduardo Ribeiro e na Praça da Matriz se tornam mais compreensíveis.

Cidades resilientes devem estar preparadas para lidar com mudanças — sejam elas geográficas ou sociais. Mas para isso é preciso aprender com os próprios erros. Manaus não foi a primeira e nem será a última cidade a enterrar seus rios. Porém, é possível observar pelo mundo diversos exemplos de reabilitação de rios urbanos. O caso de Seul com o rio Cheonggyecheon, por exemplo, é emblemático — um caso de ocupação urbana muito parecido com o de Manaus. Outro exemplo transformador é o da cidade de Utrecht, nos Países Baixos: uma rodovia que atravessava o centro foi fechada em 2010, dando lugar à reabertura de um canal e à criação de uma avenida verde.

A crise climática fez o mundo voltar os olhos para a Amazônia, mas ainda é um olhar distante, muitas vezes baseado em estereótipos. A imagem predominante da região, especialmente no imaginário nacional e internacional, é de vastas florestas tropicais entrecortadas por vilas ribeirinhas e comunidades indígenas. De fato, essas realidades existem e são parte fundamental da diversidade amazônica. No entanto, elas não representam a totalidade do território. A Amazônia Legal abriga cerca de 28 milhões de pessoas, segundo o IBGE, e grande parte dessa população vive em cidades — muitas delas com dinâmicas urbanas complexas, crescimentos desordenados e graves déficits de infraestrutura.

Leia mais: Belém nas alturas: as verticalizações na Metrópole da Amazônia

Manaus, com mais de 2,2 milhões de habitantes, e Belém, com cerca de 1,3 milhão, são as duas maiores metrópoles amazônicas. Apesar de seu porte, ambas estão entre as capitais com os piores indicadores urbanos do país. Manaus, por exemplo, figura entre as dez cidades brasileiras com os menores índices de arborização urbana e apresenta taxa de esgotamento sanitário inferior a 25% da população atendida. Belém possui a menor cobertura de esgoto entre as capitais, com menos de 10% dos domicílios ligados à rede. Em ambas, mais de 50% das áreas urbanas são ocupadas por assentamentos precários — favelas, palafitas e ocupações informais —, segundo dados do IBGE.

Além disso, essas cidades registram altos índices de violência. Manaus e Belém figuram frequentemente entre as capitais mais violentas do país, com taxas de homicídios que ultrapassam a média nacional, conforme os dados do Atlas da Violência (IPEA, 2023).

Esse cenário evidencia um paradoxo urgente: enquanto o mundo vê a Amazônia apenas como floresta a ser protegida, ignora que o futuro desse bioma depende diretamente da qualidade de vida nas cidades amazônicas. Urbanização desordenada, precariedade habitacional, ausência de saneamento e violência estrutural não são apenas problemas locais — são ameaças concretas à sustentabilidade ambiental e ao desenvolvimento equilibrado da região.

Manaus virou as costas para suas águas e, no processo, também para seu próprio futuro. Transformamos igarapés em esgotos, aterramos ilhas, cobrimos rios com concreto e hoje nos espantamos quando a natureza insiste em lembrar que ela nunca saiu dali. Seguimos tratando cheias como tragédias imprevisíveis, quando na verdade são sintomas de um modelo urbano míope, que prefere negar a geografia a se adaptar a ela. Precisamos urgentemente abandonar o complexo de cidade-ilha, isolada da inovação, e aceitar que a Amazônia urbana precisa ser redesenhada — não com a régua do século 19, mas com coragem, inteligência e conexão com o que nos cerca: a água, a floresta e as pessoas. Afinal, não existe cidade sustentável em uma floresta devastada — e não há floresta em pé sem cidades que funcionem.

Se você quer entender mais sobre o urbanismo das cidades brasileiras, conheça o nosso curso “Do Planejamento ao Caos”, com um conteúdo claro e completo sobre planejamento urbano.

Somos um projeto sem fins lucrativos com o objetivo de trazer o debate qualificado sobre urbanismo e cidades para um público abrangente. Assim, acreditamos que todo conteúdo que produzimos deve ser gratuito e acessível para todos.

Em um momento de crise para publicações que priorizam a qualidade da informação, contamos com a sua ajuda para continuar produzindo conteúdos independentes, livres de vieses políticos ou interesses comerciais.

Gosta do nosso trabalho? Seja um apoiador do Caos Planejado e nos ajude a levar este debate a um número ainda maior de pessoas e a promover cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas.

Quero apoiarO crescimento urbano do Rio de Janeiro proporcionou encontros, produtividade e novas ideias.

Quer saber se uma cidade está prosperando? Comece com uma ida ao banheiro.

Confira nossa conversa com o professor André Dias e a fundadora do projeto Mãos Invisíveis, Vanessa Lima, sobre os desafios para lidar com as pessoas em situação de rua no Brasil.

O controle que as organizações criminosas exercem sobre territórios informais no Brasil está ligado à configuração desses espaços e ao planejamento urbano.

O gradil foi instalado sem qualquer consulta pública, sem projeto técnico e interfere radicalmente no acesso e na visibilidade do local. Cercar é a representação máxima de uma visão de cidade excludente.

Com densidade e mistura de usos, Senáḵw é um empreendimento que pretende beneficiar povos nativos e ampliar o acesso à moradia com um modelo de financiamento que oferece lições importantes para as cidades.

Quando nossas intuições básicas e crenças populares sobre o mercado imobiliário estão equivocadas, não é possível encontrar soluções concretas.

São Paulo se tornou um exemplo internacional de captura de valor do solo para financiar o desenvolvimento urbano e a habitação acessível.

Desenhos de trajetos casa–escola mostram que caminhar desperta alegria, cores e detalhes urbanos, enquanto o carro aparece como o modo menos expressivo. Escutar e incluir essas percepções em políticas públicas é essencial para transformar as cidades em espaços mais seguros e acolhedores.

COMENTÁRIOS